今回は、旧ユーゴスラビアのボスニア・ヘルツェゴビナを取り上げます。「ボスニア」と聞くと「紛争」とイメージされる方が多いと思います。なぜ、ボスニア・ヘルツェゴビナで紛争が起きたのでしょうか。そもそも、ボスニア・ヘルツェゴビナとはどのような国なのでしょうか。

今回はボスニア・ヘルツェゴビナの基本情報をお伝えします。

① ボスニア・ヘルツェゴビナにはボシュニャク人、クロアチア人、セルビア人が住む

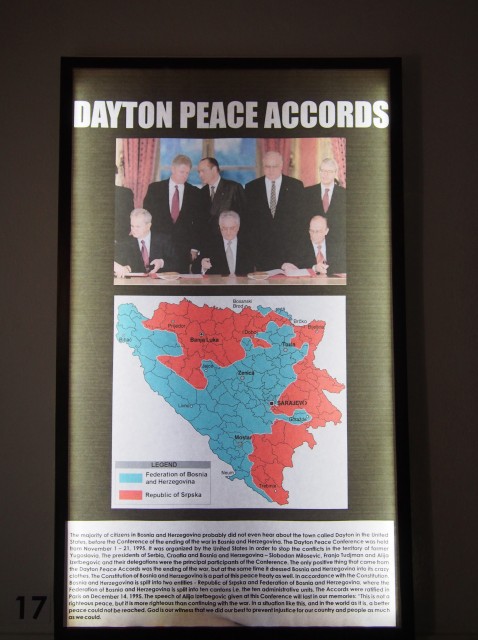

緑色がボスニア・ヘルツェゴビナ連邦、赤色がスルプスカ共和国

ボスニア・ヘルツェゴビナ(以下略:ボスニア)には3つの民族が住んでいます。ボシュニャク人(半数)、セルビア人(3割~4割)、クロアチア人(1割~2割)です。

この3民族は南スラブ系に属し、人種的には、ほぼ同じです。違いは宗教と文字です。以下にまとめてみました。

ボシュニャク人:宗教 イスラーム教 文字 ラテン文字(ボスニア語)

セルビア人:宗教 セルビア正教 文字 キリール文字(セルビア語)

クロアチア人:宗教 カトリック 文字 ラテン文字(クロアチア語)

ボスニア語、セルビア語、クロアチア語と書きましたが、ほぼ同じ言語です。互いに意思疎通ができます。現に、旧ユーゴスラビアでは「セルボ・クロアチア語」とされ、同一言語扱いでした。

ボシュニャク人の代表、イゼトベコヴィチの墓

全体的に、ボシュニャク人は中央部から西部、セルビア人は東部、クロアチア人は南西部に居住しています。紛争が起こる前はもっと混住地域が多かったのですが、紛争後は住み分けが進んでいます。

② なぜ、ボスニア紛争が起きたのか

スレブレニツァの虐殺

ボスニア紛争は1992年から1995年にかけて、ボスニア全土で起きた紛争です。この紛争により、少なくとも20万人が亡くなりました。それでは、なぜボスニア紛争が勃発したのでしょうか。それを全て説明すると一冊の本が出来てしまいます。ザックリと説明しましょう。

スルプスカ共和国の代表、カラジッチ。Wikipediaから

1992年当時、旧ユーゴスラビアに属していたスロベニアやクロアチアが次々と独立していきました。当初、ボスニアは独立を考えていなかったのですが、他国につられるようにして、独立の方向へ進んでいきます。

1992年2月~3月、ボシュニャク人は独立を実現させるために、住民投票を実施しました。この独立に強硬に反対する民族がいました、セルビア人です。

ボスニアの旧国旗

セルビア人はユーゴスラビアに残ることを望んでいました。ボスニア内で少数民族になり、ボシュニャク人から冷遇されることを危惧したのです。

ボシュニャク人は住民投票の結果を受けて独立を宣言。それに対して、セルビア人は「スルプスカ共和国」の独立を一方的に宣言。ボシュニャク人・クロアチア人VSセルビア人という構図ができ、紛争に突入しました。

ボシュニャク人の政治家同士でも対立が起きた。西ボスニア共和国の国旗

やがて、ボシュニャク人とクロアチア人との間も対立関係になり、三つ巴の戦いになったのです。さらに、様々な民族が居住している町では、住民同士の殺し合いに発展しました。狭い国土で陣取り合戦が行われたのです。

チトー

ところで、なぜ一般市民は簡単に武器が入手できたのでしょうか。なぜ、一般市民は武器を簡単に扱うことができたのでしょうか。この背景には旧ユーゴスラビア独自の軍事政策にあります。

旧ユーゴスラビアの創設者、チトーは第二次世界大戦、パルチザン部隊を指揮。独力で枢軸国に立ち向かいました。

モスタルにて

そのため、旧ユーゴの指導部は防衛のために、国民が武器を扱えるように訓練させたのです。学校でも男女問わず「軍事訓練」の授業が行われました。

さらに、地区ごとに武器、弾薬倉庫を設置したのです。皮肉にも、この軍事政策が紛争を長引かせる原因になりました。

1995年、「デイトン合意」により、ボスニア紛争は終結。一般的に、ボスニア紛争は「民族紛争」という捉え方をされますが、経済的な利害関係も多分に含んだ紛争でした。それを説明すると長くなるので、このあたりでとどめたいと思います。

③ 現在のボスニア・ヘルツェゴビナ

ボスニアの国旗とスルプスカ共和国の旗

現在、ボスニアは2つの構成体に分かれています。以下をご覧下さい。

ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦(ボシュニャク人・クロアチア人)国土の51%

スルプスカ共和国(セルビア人)国土の49%

ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦、スルプスカ共和国、共に3権(行政府、司法府、立法府)を有しています。さらに、2つの構成体の上に行政府(閣僚評議会)、立法府(議会)、司法府(憲法裁判所)があります。

国家元首は大統領評議会議長で、ボシュニャク人、セルビア人、クロアチア人による8ヶ月交代の輪番制です。

ムラデン・イヴァニッチ大統領評議会議長 Wikipediaから

閣僚評議会と大統領評議会は事実上、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦とスルプスカ共和国との調整機関にすぎません。そのため、ボスニアでは統一政策が実行できない環境にあります。

町単位にある事務所

海外の監視が光っているのも大きな特徴です。憲法裁判所の判事は9人で構成されていますが、うち3名は外国人です。さらに、外国人で構成される和平履行評議会が設置されています。

和平履行評議会はいわばお目付け役です。「おかしい、民族間のトラブルが起きる可能性がある」と彼らが判断すると、直接介入ができる仕組みになっています。ボスニアは一見平和そうに見えます。しかし、それは脆い土台の上に成り立っているのです。